- altamente resistenti e inestensibili ma molto flessibili;

- ininfiammabili e scarsamente attaccabili dall’umidità e dagli agenti chimici corrosivi;

- non degradabili da microrganismi;

- dielettriche ed isolanti alle sollecitazioni termiche ed acustiche.

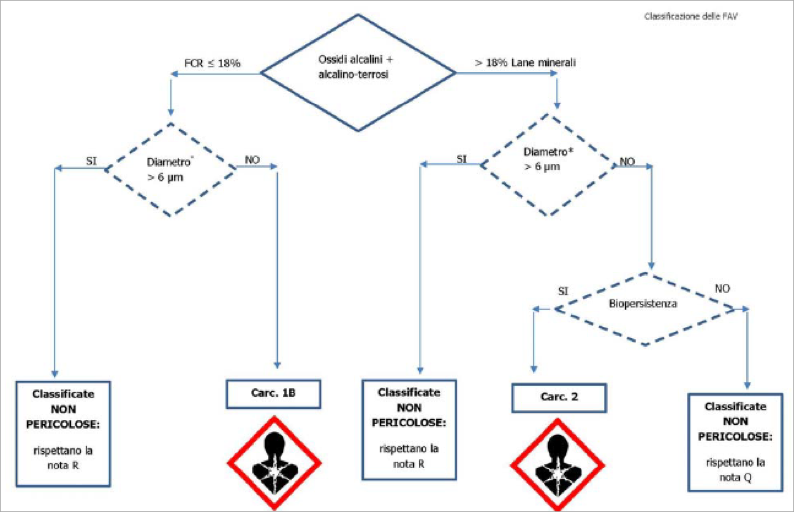

La dimensione delle fibre (diametro) ne determina la respirabilità; infatti, le fibre più piccole sono in grado di penetrare profondamente all’interno delle vie respiratorie. La composizione chimica, con particolare riguardo alla presenza di ossidi alcalini ed alcalino terrosi (Na2O, K2O, CaO, MgO, BaO e loro combinazioni), determina la bio-persistenza, ovvero il tempo di ritenzione delle fibre all’interno del polmone. L’elevata concentrazione di questi ossidi, indica la bio-solubilità delle fibre stesse, ovvero la capacità di essere smaltite dall’organismo prima che possano dare luogo ad eventuali effetti nocivi.

Le FAV si distinguono in due macro-categorie:

- Lane Minerali

Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale ed un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi superiori al 18% in peso. Fibre Ceramiche Refrattarie - Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi pari o inferiore al 18% in peso.

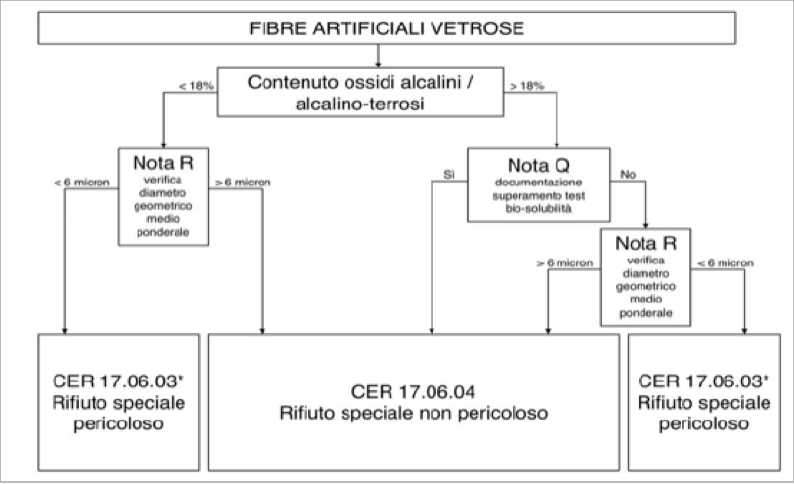

Pertanto, per la classificazione delle FAV, è necessario analizzare:

- la concentrazione di ossidi alcalini ed alcalino/terrosi;

- il diametro delle fibre (Nota R);

- verificare documentalmente il superamento del test di biosolubilità (Nota Q).

vertical_align_top

vertical_align_top

Fibre a filamento continuo, utilizzate:

- in campo tessile;

- per usi elettrici;

- come materiali di rinforzo per plastica e cemento.

- isolamento di forni di altoforno;

- isolamento di stampi di fonderia;

- isolamento di condutture e di cavi;

- fabbricazione di giunti.

Le FCR sono utilizzate anche nell’industria automobilistica, aeronautica e nella protezione incendio.

Le restanti FAV (lana di vetro per isolamento, lana di roccia, lana di scoria, AES, HT wool) sono denominate “lane minerali” e sono utilizzate come isolanti nell’edilizia ed in altre applicazioni. vertical_align_top

-

Campionamento di materiali in massa (classificazione FAV)

Qualora all’interno dell’edificio siano presenti materiali nei quali si sospetta la presenza di fibra artificiale vetrosa, occorre procedere alla raccolta di un campione del materiale ed alla successiva analisi da parte di un laboratorio abilitato, evitando interventi distruttivi che possono determinare una contaminazione degli ambienti circostanti. Le modalità di campionamento sono indicate nella Circolare Ministero Sanità n. 4 del 15/03/2000 -

Campionamenti ambientali indoor/outdoor (ricerca di fibre aerodisperse)

Si effettua prelevando l’aria nei luoghi oggetto di analisi. È molto utile per valutare l’eventuale rischio di esposizione, identificare le scelte di bonifica più opportune ed al termine dei lavori di bonifica testarne l’efficacia. Le modalità di campionamento si conducono secondo il DM 06/09/1994 e quanto stabilito nella Circolare Ministero Sanità n. 4 del 15/03/2000

I campionamenti d’aria per la determinazione della concentrazione delle fibre artificiali vetrose aerodisperse sono eseguiti con tecnica SEM-EDS.

La tecnica di microscopia elettronica a scansione (SEM) ha un potere di risoluzione molto alto, un’ottima profondità di campo che permette di rilevare fibre in concentrazioni molto basse. La microscopia elettronica consente, grazie al sistema di microanalisi EDS, di identificare in maniera univoca le sole fibre artificiali vetrose. vertical_align_top

L’esposizione lavorativa riguarda principalmente i lavoratori coinvolti nei seguenti settori:

- costruzione e manutenzione di edifici;

- installazione e rimozione di isolamenti;

- produzione industriale di FAV.

L’esposizione negli ambienti indoor dipende dalla probabilità con la quale si verifichi un rilascio di fibre nell’ambiente circostante.

L’entità del rilascio di fibre da un materiale contenente FAV dipende:

- dalla consistenza del materiale (friabile o compatto);

- dallo stato di conservazione (integro o danneggiato);

- dalla presenza o meno di vernici o strati protettivi.

La legislazione italiana non prevede valori limite di esposizione per le FAV nei luoghi di lavoro, né valori guida per concentrazioni medie giornaliere negli ambienti indoor e tantomeno outdoor.

Come suggerito dalla circ. n. 4 del Ministero della sanità del 15/03/2000, nel caso di esposizione lavorativa a FAV si utilizzano i valori limite soglia (TLV-TWA) di esposizione dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) pari a: 0,2 f/cm³ per le FCR; 1 f/cm³ per lana di roccia, lana di vetro, lana di scoria e fibre di vetro a filamento continuo.

La dir. (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportando modifiche alla dir. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, definisce il nuovo valore limite per le FCR pari a 0,3 f/ cm³.

Nel 2002 l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato la lana di vetro, la lana di roccia, la lana di scoria e le fibre di vetro a filamento continuo come ‘non cancerogeni per l’uomo’ a causa dell’inadeguata evidenza di cancerogenicità e per la bassa biopersistenza mostrata da questi materiali, inserendoli pertanto nel Gruppo 3. Le FCR vengono mantenute nel Gruppo 2B e classificate come ‘possibili cancerogeni per l’uomo’ a causa della relativamente alta biopersistenza mostrata e dei dati in letteratura. Per le fibre di nuova generazione la IARC non ha dato una valutazione a causa dell’insufficiente disponibilità di dati in letteratura, sebbene tali fibre sembrino avere basso potere cancerogeno.

vertical_align_top

Per i restanti tipi di FAV, le precauzioni necessarie aumentano fino all’utilizzo di maschere facciali filtranti (FF) e occhiali a tenuta, tute monouso integrali (preferibilmente in tyvek o similari), avendo inoltre l’accortezza di delimitare l’area di lavoro per consentirne l’accesso ai soli addetti ai lavori (confinamento statico e/o statico/dinamico) e tenerla costantemente pulita tramite aspirapolvere (o aspiratore con filtro ad alta efficienza).

Al fine di ridurre i livelli di esposizione a FAV il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI) fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di limitarne gli effetti come riportato nel Titolo IX (Sostanze pericolose) del d.lgs. 81/2008 Nel caso di esposizione a lane minerali, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio adottando tutte le misure generali a fini preventivi.

Per le FCR, il datore di lavoro oltre ad effettuare la valutazione del rischio dovrà mettere in atto tutte le procedure preventive e protettive che riducano al minimo o eliminino completamente l’esposizione dei lavoratori a tale materiale (sostituzione del materiale se tecnicamente possibile o utilizzo di un sistema chiuso al fine di ridurre il livello di esposizione).

Per quanto riguarda le operazioni di coibentazione/ rimozione di materiali contenenti FCR, con particolare riferimento a quelli in matrice friabile, le indicazioni tecniche da seguire per garantire un’adeguata prevenzione e protezione della salute devono risultare analoghe a quelle previste dal d.m. 06/09/1994, relative alla bonifica di materiali contenenti amianto.

Per i lavoratori esposti a FCR è sempre obbligatoria l’attivazione della sorveglianza sanitaria prevista all’art. 242 del Capo II del Titolo IX.

vertical_align_top